Cultura Eventi e Spettacolo

Legge Basaglia, 41 anni dopo: a che punto siamo?

Di Floriana Mastandrea

“Viviamo in una società atomizzata e, al tempo stesso, omologata. L’atomizzazione si nota per le strade, dove uomini e donne sono indifferenti gli uni agli altri. Si cammina come automi, con i propri pensieri, l’uno abissalmente separato dall’altro. Non c’è curiosità, c’è piuttosto indifferenza.

Uomini e donne sembrano tutti uguali, nessuno si interessa all’altro più del minimo. In una società così fatta, il dominio dall’alto è facile. La mia città è un amalgama in cui le decisioni dei vertici passano attraverso la gente come la corrente attraverso un conduttore. Ci sono comportamenti di massa, indiscutibili, direttive dall’alto invincibili. Se uno non corrisponde al modello che la comunità ha formato, vivrà male per tutta la vita. Atomismo e omologazione eterodirezione vanno d’accordo. Più un individuo è solo, più funziona la logica del branco. Logica spietata nella condanna e inequivocabile nell’assoluzione ed esaltazione. Manca una coscienza libera, la quale non può formarsi in un clima in cui i singoli non hanno alcuna realtà. Ecco perché il quadro che emerge è di una desolazione paurosa. Se, viceversa, uno sposa il noi, si generano meccanismi di integrazione, un sentimento comune di solidarietà in cui sparisce l’individuo ed emergono i miti e i riti collettivi. Il conformismo, unito a un senso tutto italiano di quieto vivere in cui tutto è uniforme e non può essere modificato è tipico di questa città. Non ci sono più voci discordanti ed è un fatto grave per la democrazia. Giunti all’osso cioè all’anima, non resta che sopportare il peso immane dell’ipocrisia. Occorrerebbe un senso di ribellione che scuotesse alla radice il quieto vivere degli avellinesi”. Un’analisi di estrema lucidità, tratta da: Ho quarant’anni e non voglio morire”, di Salvatore La Ragione (pseudonimo), Edizioni Il Papavero. È l’autobiografia di un autore colto, che racconta la propria malattia in un diario ricco di riferimenti filosofici: ha letto in lingua originale tutti i filosofi, e le osservazioni e domande che pone, sono di grande impatto e razionalità. Dov’è dunque la follia? Qual è il limite tra la “normalità” e la malattia della mente? E quest’ultima, anche quando è diagnosticata, è davvero sempre malattia? È curabile? Può essere la malattia mentale, determinata da eccessiva sensibilità, da un’intelligenza fuori dal comune, da fortitraumi vissuti in ambito familiare, affettivo o sociale? Può essere la conseguenza del disagio di vivere? Cosa vuol dire essere “diversi”? Sono stati questi gli argomenti di cui si è appassionatamente dibattuto nella tavola rotonda promossa da: Comune di Castel Baronia, Università Popolare dell’Irpinia (UPI), Pro Loco Castellese e casa editrice Il Papavero. Dopo i saluti del sindaco Felice Martone, del vice sindaco, Carmine Famiglietti, e del presidente della Pro loco, Enzo Mazzeo, l’avvocato Mirko Mariano Pecorari ha tracciato lo scenario che, abrogando la legge 14 febbraio 1904, n. 36, ha portato alla legge 180 del 13 maggio 1978,meglio conosciuta come legge Basaglia, dal nome del lungimirante psichiatra che, con la chiusura di luoghi di contenzione come i manicomi, dove erano ricoverati indiscriminatamente malati psichici, etilisti, depressi, portatori di handicap fisici, riformava l’organizzazione dell’assistenza psichiatrica ospedaliera e territoriale. La legge promuoveva una moderna impostazione clinica dell’assistenza psichiatrica, rapporti umani rinnovati con il personale e la società, nonché il riconoscimento ai pazienti,seguiti e curati anche da strutture territoriali, di diritti e di una vita di qualità. La legge 180 regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi di igiene mentale pubblici e demandando l’attuazione alle Regioni, le quali legiferarono in maniera eterogenea, con risultati diversificati nel territorio.

Michele Ciasullo, medico e presidente della UPI, ha sottolineato come l’Italia sia stato il primo e finora l’unico Paese al mondo, ad abolire gli ospedali psichiatrici, sebbene l’eliminazione dei residui manicomiali sia stata completata solo dopo il 1994. Ma quanto il Servizio sanitario nazionale, entrato in vigore pochi mesi dopo la 180, ovvero il 23 dicembre 1978, pur contenendo in sé quasi gli stessi articoli della Basaglia, riesce ad essere efficiente nella cura dei pazienti? Non sempre la risposta è positiva, poiché soprattutto nelle regioni più povere, in particolare al Sud, le persone si curano sempre meno e sempre peggio in ogni ambito. Alessandra Cotoloni, architetto e scrittrice di talento senese, ha raccontato ladrammatica storia vera di Fernando, che le ha ispirato Diario di pietra (Edizioni Il Papavero). Nato a Roma nel 1927, Fernando trascorre la vita in manicomio, prima nella sua amata città, poi a Volterra, dove con l’ardiglione del gilet in dotazione ai degenti, comincerà a scrivere sul muro esterno del padiglione Ferri, il suo Diario di pietra: segni, parole, disegni, frasi, poesie, che imprimerà con energia su 180 metri di muro. Un grido di dolore e una vera e propria denuncia, valida anche per gli altri degenti, privati degli elementi più importanti per ogni individuo: la libertà di essere ed esistere. Andrea Friscelli, psichiatra e psicoterapeuta, con Il villaggio delle anime perse, Storie e voci dal manicomio di Siena (Betti Editrice), ha inteso recuperare la memoria del manicomio San Niccolò di Siena, studiando le cartelle cliniche e i documenti presenti nei carteggi, in un arco temporale che va dalla fine dell’Ottocento al limitare della legge 180, che bloccò i ricoveri in quello, come in altri manicomi, affidando i pazienti alle strutture sanitarie pubbliche. Ponendosi come mediatore tra l’universo dei pazienti e il resto del mondo, ha evidenziato i non così distanti punti di contatto di umanità.Un altro testo, scritto a quattro mani, con Riccardo Manganelli, è: Roy, il pittore che odiò Siena (ed. Betti), la storia di un pittore italo-tedesco piuttosto famoso, che durante il soggiorno a Siena, a causa del carattere impulsivo e del disadattamento a quell’ambiente, capitò in manicomio per un breve periodo, vivendolo come una macchia insopportabile, tanto da passare il resto della vita a cercare di togliersela di torno, fino a rimanerne schiacciato, vinto.

Antonio Severino, giovane antropologo della scuola di De Martino, nel sottolineare l’importanza di porre al centro l’individuo prim’ancora della malattia, ha citato l’intervista di PierpaoloPasolini (in Comizi d’amore) a Ungaretti, su cosa si intendesse per normalità. Ed ecco l’arguta risposta del poeta: “Ogni uomo è fatto in un modo diverso. Dico, nella sua struttura fisica, ma anche nella sua combinazione spirituale. Quindi tutti gli uomini a loro modo sono anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura”. Mirella Galeota, neuropsichiatra infantile, ha portato la sua testimonianza di una lunga esperienza sul campo, sottolineando come ci sia carenza di formazione e dunque di cultura nel settore. È anzitutto nelle scuole e nelle famiglie che bisogna agire, è necessario fare prevenzione, ma servono i mezzi, gli operatori, una specifica progettualità.

L’eclettica Donatella De Bartolomeis (Edizioni Il Papavero), ha raccontato che come editrice, si appassiona alle storie che pubblica e crea rapporti di forte amicizia ed empatia con gli autori. Ha posto l’accento sulla necessità di comprendere il “diverso” da sé, recuperare il senso di umanità, la solidarietà, il calore umano, gli abbracci, e avere il coraggio di dirsi che ci si vuol bene. Le parole, ha sottolineato, sono importanti, vanno usate con cura, con la dovuta attenzione poiché trasmettono precisi significati. Molti e appassionati interventi dal pubblico, tra cui quello di Raffaele Zefilippo, un infermiere professionale in pensione, specializzato nella cura dei malati psichiatrici, che ha raccontato la sua esperienza da Trieste in giù, evidenziando come il Sud sia ancora troppo carente di strutture, di personale formato e progetti: perché? Mancano soprattutto sensibilità, preparazione e volontà politica! Al Sud dunque, c’è “un’altra sanità”?…

Attualità

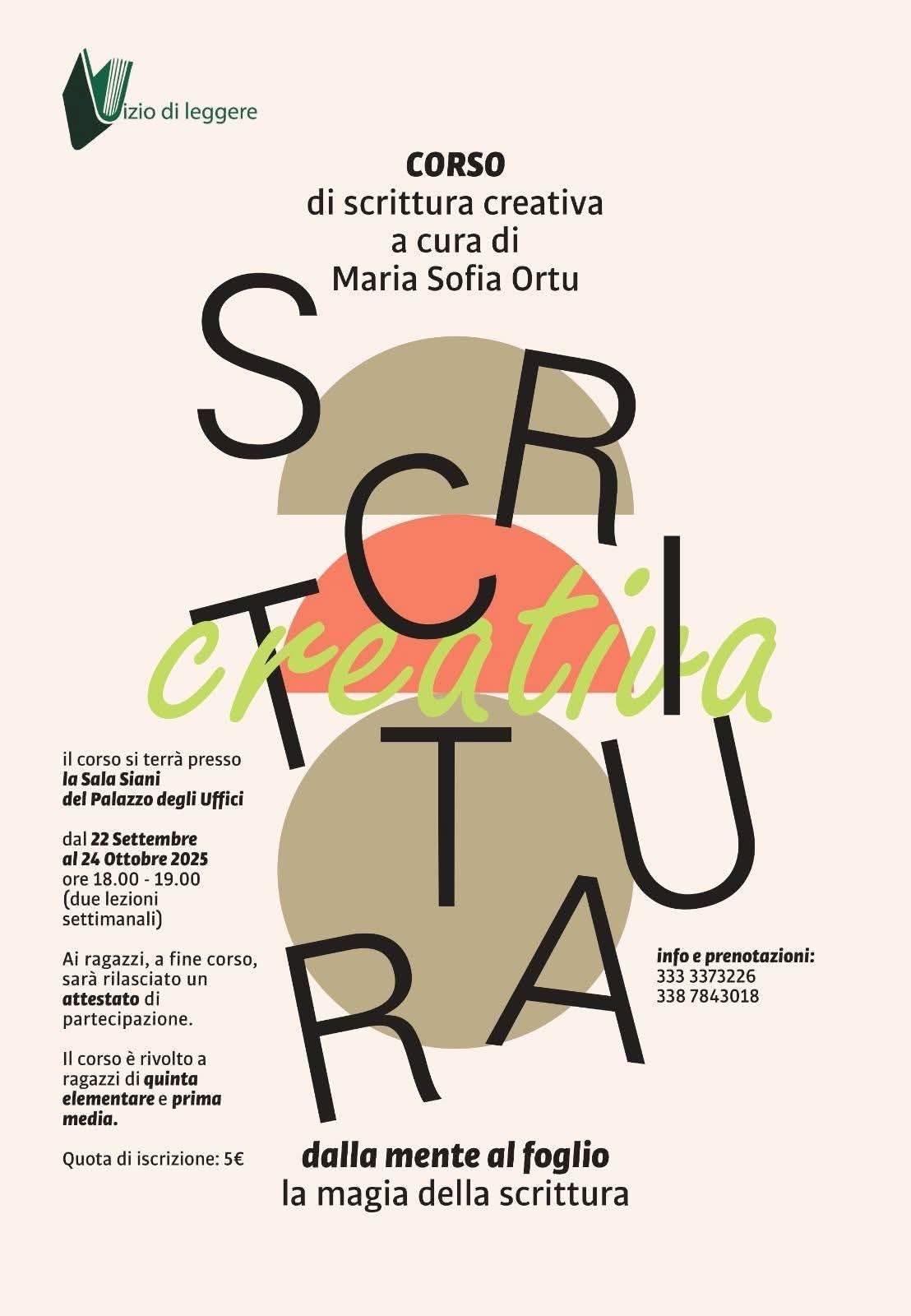

Il Comune di Ariano Irpino partecipa al Bibliopride 2025 con un corso di scrittura creativa

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196/2025, il Comune di Ariano Irpino aderisce all’iniziativa “Bibliopride – La settimana nazionale delle biblioteche”, promossa dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) e giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione.

La Biblioteca civica “P.S. Mancini” sarà protagonista delle celebrazioni, incentrate sul tema “Biblioteche: presìdi di democrazia e libertà”. L’iniziativa invita tutte le biblioteche italiane a promuovere eventi che valorizzino il ruolo etico e pubblico delle biblioteche, luoghi fondamentali per garantire l’accesso libero e senza censure all’informazione e alla conoscenza, favorendo i principi di inclusione, partecipazione e cittadinanza attiva.

In linea con questi valori, durante la settimana del Bibliopride, la Biblioteca civica presenta il “Corso di scrittura creativa”, che si svolgerà dal 22 settembre al 28 ottobre 2025, con due incontri settimanali. L’iniziativa nasce in collaborazione con l’Associazione “Vizio di Leggere”, firmataria del Patto per la lettura del Comune di Ariano Irpino.

Scrivere e leggere in modo consapevole significa sviluppare il pensiero critico, comprendere il presente e rafforzare le basi della democrazia e della libertà. Questo corso vuole offrire strumenti concreti per migliorare la capacità di espressione e comprensione, elementi essenziali per una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità.

Attualità

Open day corsi di recitazione – La Fermata Teatro – Ariano Irpino/Grottaminarda

Ricominciano i corsi della Scuola di Recitazione “La Fermata Teatro”, diretta da Francesco Teselli e Gilda Ciccarelli.

Venerdì 26 settembre 2025, presso la Cittadella Restart (via Intonti, ex convento delle suore francescane di Ariano Irpino) è previsto un pomeriggio intero di Open Day (con lezioni-prova gratuite).

Un’occasione per chi vuole approcciarsi per la prima volta, per chi non sa di cosa si tratta, per scoprire una visione nuova, un modo alternativo d’intendere l’arte.

Teselli e Ciccarelli, da anni ormai attivi sul territorio, portano avanti una proficua attività culturale, fatta di stagioni teatrali e formazione professionale. L’idea, riprendendo le loro stesse parole, è quella di “fare di tutto per dimostrare che l’arte, e la recitazione in particolare, non sono fatti estranei alla vita, ma anzi ne fanno parte fondamentale, quindi diventa – in un periodo così complesso come questo – sempre più necessario conoscere, e dunque saper usare, tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per vivere meglio”.

Il corso, attivo per i gruppi nuovi dalla seconda settimana di ottobre, terminerà poi entro la prima settimana di giugno, con la messa in scena di uno spettacolo di fine anno e il rilascio di un attestato.

La grafica, con cui “La Fermata” ha scelto quest’anno di giocare, un po’ provocatoriamente, batte l’accento sul tema culinario. “Ci hanno sempre detto che, se c’è da mangiare, la gente viene! E allora venite! La recitazione è nutrimento: vi aspettiamo, facciamo un po’ di teatro cotto e mangiato insieme!”

Dall’anno scorso, peraltro, la Compagnia ha iniziato anche una collaborazione con il Castello d’Aquino di Grottaminarda (il cui Open Day si terrà, lì, venerdì 10 ottobre 2025).

Per info. e prenotazioni: 3490702670 / 3665221209

Attualità

Bibliopride 2025: Incontri, laboratori, seminari Biblioteca. Si comincia il 25 settembre

con l’incontro “Il coraggio della verità. Incontro a 40 anni dalla morte di Giancarlo Siani”

Dal 25 al 27 settembre 2025 torna il Bibliopride in Biblioteca “S. e G. Capone”.

La settimana dell’orgoglio delle biblioteche e dei bibliotecari, giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione e promossa dall’Associazione italiana biblioteche ha come tema “Biblioteche presidio di democrazia e libertà” e per riflettere sulla funzione pubblica ed etica delle biblioteche come luogo di accesso all’informazione e alla conoscenza libera e senza censure da giovedì a sabato sono previsti letture, laboratori, dibattiti, seminari e incontri, pensati per grandi e piccoli.

Si parte il 25 settembre alle ore 17:00 presso la Sezione Ragazzi del Palazzo della Cultura con un incontro dal titolo “Il coraggio della verità. Incontro a 40 anni dalla morte di Giancarlo Siani”, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Campania e Libera Associazione nomi e numeri contro le mafie e con un intervento del professore Leonardo Festa”, un momento per riflettere sul giornalismo e la libertà d’inchiesta. Parteciperà il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane.

Sabato 27 settembre, doppio appuntamento presso il Palazzo della Cultura di Corso Europa.

Alle ore 17:00 in Sala Penta avremo ospite il Dr. Matteo Borelli, docente di Genealogia e Storia di famiglia presso l’Università Primo Levi di Bologna e fondatore di Genealogie d’Italia, che terrà un seminario dal titolo “Cercando le radici”.

“Alla scoperta dei nostri antenati”, un viaggio nella genealogia e nella storia di famiglia. Un evento che ha lo scopo di fornire ai presenti una breve introduzione alla genealogia e alla storia di famiglia, esaminandone le basi essenziali ed illustrando alcuni strumenti utili alla ricerca, dove reperire le fonti e quali strumenti utilizzare, Si dedicherà particolare attenzione al territorio della provincia di Avellino e i partecipanti potranno porre domande ed esporre osservazioni.

Alle ore 17:30 presso la Sezione Ragazzi un appuntamento dedicato ai più piccoli con letture e laboratorio dal titolo “In biblioteca non si parla d’altro” dedicato ai bambini a partire dai 6 anni per dialogare e confrontarsi sul tema della democrazia con un albo illustrato per introdurre ai più piccoli un argomento complesso e variegato come quello della politica, con particolare attenzione ai concetti di democrazia, elezioni e governo.

Tutti gli incontri sono gratuiti e con ingresso libero. Per info: 0825/790515-790526 bibliotecaprovincialecapone@libero.it